写真=池田宏

取材・文=石川裕二

浅原裕久さんは、本企画の一連の撮影を担当してくださった写真家・池田宏さんの写真集『AINU』の編集を担当した方だ。池田さんと仕事で会う度に、彼は「浅原さんが〜」と言ってくる。そんなこともあって、僕は浅原さんのTwitterをしばしば見ていた。発言に芯があり、好感を持っていたことに加えて「PV数なんて幻想」という同氏のつぶやきを見た僕は、一気に浅原さんに興味を持ち、本企画の取材を打診した。ただ、浅原さん自身、無力感にさいなまれたことはない、とのこと。それでも、浅原さんの仕事への向き合い方の輪郭に何かヒントが見えるかもしれないと思った僕は、引き続き取材をお願いさせていただいた。

<プロフィール>

浅原裕久(あさはら・ひろひさ)

1966年生まれ。島根県出身。編集者。リトルモア時代に編集した『東北』(田附勝)は木村伊兵衛写真賞の受賞作品。ほかにも『0円ハウス』(坂口恭平)、『ドロップ』(品川ヒロシ)など、数々の書籍を編集。独立後に手掛けた書籍に、土門拳賞を受賞した『AFRIKA WAR JOURNAL』(亀山亮)、『境界の町で』(岡映里)、『AINU』(池田宏)など。2022年中に刊行予定のアイヌの人たちのインタビュー集を池田宏さんとつくっている。

締め切り前日に『宝島』に応募

――浅原さんが編集者になろうと思ったきっかけを教えてください。

就職活動はね、のんびりしていたんですよ。大学4年生のある日、パンクバンドをやっている友だち2人と早稲田通りを歩いていて「就職どうすんの?」みたいな話になって。どうすんのよ、どうしようか、みたいなさ。その時、友だちが「そういえば『宝島』が募集してたよ」って言っていて。

おれは高校まで島根県の出雲に住んでいたんですけど、田舎でしょう。だから、『宝島』という雑誌で、音楽とか映画とか、サブカルチャーの情報を得ていたんです。高校から大学は80年代ですからね、今みたいにインターネットもなかったし。だから、じゃあ、受けてみようかな、となって。

それで、高田馬場の芳林堂書店に行って、『宝島』を読んでみたら、応募の締め切りが翌日だったんですよ。それで、とりあえず原稿用紙を買って、800字だったかな。「私と『宝島』」みたいな作文を書いて。もう、適当ですよ。何を書いたか、全然覚えていない。それなりに一生懸命書いたとは思うんですけど……って、こんな感じの話で大丈夫です?

――大丈夫です。

そんでね、作文を送って、しばらく経って、応募したことを忘れていた頃ですよ。友だちと高田馬場で飲んで、当時住んでいた中井のアパートに帰って、みんなで寝てたら電話が鳴ったんですね。でも、もう、二日酔いだからさ、気持ち悪い、誰か出て〜〜〜って言って友だちが電話に出たら、「なんか宝島とか言ってんぞ」って。

かけてきたのは編集長で、「ちょっと会えますか」みたいな話になったんです。でもね、会うの3回ぐらい、すっぽかされたりして。携帯電話もない時代だから大変でしたよ。なんだかんだで、ようやく会えた時に「まず仕事してみない?」となって、『宝島』の編集部が依頼している編集プロダクションから仕事を受けることになったんですよ。

その編プロでは、『この街に住め!!』っていう『宝島』のムック本をつくっていて。編プロの担当の人曰く、パンクバンドやってるヤツでも住める街を紹介するという企画でした。おれは小田急線担当だったかな。不動産屋に行って相場を聞いたり、駅周りのレンタルビデオ店はこんな品揃えになっているとか、あとは飲みに行くところとか調べて。

初めてのことだし仕事への力の入れ方を知らないからさ、ビルを建てている現場の人に話を聞いたり、駅前のたこ焼き屋のオヤジに話を聞いたら、それがものすごい話好きで、ずっとつかまって話を聞いてたりさ。すごい効率が悪いんだけど、なんか一生懸命だったの。

それで編プロの担当の人が気に入ってくれたみたいで続編の仕事もまわってきたんだけど、おれと同じように『宝島』に応募して、同じムック本で取材してた人は「もう『宝島』で働いてるよ」なんて話を聞かされて。ええっ、て。

それで、編集長に確認したら、「『宝島』で働きたいなら、バイトならいいよ」って言われて、バイトはもういいですって断ったんだよね。ちょうどそのくらいの時に、大学時代の教授から連絡があって、「浅原くん、今、何やってんの?」って聞かれて、何もしていないですって言ったら、その教授の大学時代の友人が会社をやってて、「そこでクリエイティブな仕事ができるよ、行ってみたら」というわけ。

そこで働いてみたら、ある日、女性社員に「浅原くん、ちょっと今日、お昼一緒に行かない?」なんて、声を掛けられたの。ショッキングピンクのスーツ着た強そうな女性にさ。で、「社内恋愛に興味ある?」って言われて、いや、どうなんすかねみたいな。全然好みじゃないわけよ。これはまずい、と思って、会社に戻る途中の公衆電話から『宝島』の編集部に電話して、「どうした!?」って言われて、バイトでもいいんで雇ってくださいって。

――ははは(笑)。

そしたら、「じゃあ、いつからおいで」って言われて。それで、『宝島』で最初にやったのが、(忌野)清志郎のテープ起こしだったんですよ。今思うと、ただのテープ起こしですよ。でも、なんてすばらしい仕事なんだ、と思って。

あ、ええと、なんでこの業界に入ろうと思ったか、というお話でしたっけ。

――はい、そうです。

ああ、だから、お話しした通り、強い意志はないんですよ。ただ、読んでいた雑誌が編集者を募集していたっていう話で。当時は、背広を着てサラリーマンやるってことをバカにするような風潮もあったわけ。今はそんな風に思いませんけど。編集者だって、会社から給料もらったら、サラリーマンなんだからさ。

でね、その編集長にも同じことを言われたの。「なんでやろうと思ったの」と。それに対して、おれは、何をやっていいかわからなくて、選択肢が減らせられればいいかなと思ったと答えたんです。今思うと、失礼なこと言ってんなって話なんですけど、「そういうことか、ふーん」って言われて。

でも、自分が読んでいた雑誌に、バイトでもなんでも入れてさ、自分と同じようなものを好きな人たちと一緒にものをつくって、そういうところで働けたらいいなっていう思いはありました。

――『宝島』でアルバイトを始めて、そのあとはどのような仕事をしていたのですか?

『宝島』はね、1年いなかったと思うんですよ。『宝島』で働いたのが1990年から91年。その間にできた仲間が、「今度、イギリスの『i-D』の日本版ができるんだけど、私、そこに呼ばれているから辞めるね。あさピーもこない? バイトだけど」って言ってきたんです。

『宝島』では仲のいい友だちもできたし、楽しかったけど、新しい環境に惹かれて、そこに移りました。企画出しやインタビューといった編集業務は、すべて、そこで覚えた感じです。ちゃんと教えてくれたっていうか。

でも、ちょうど、その辺りでバブルが弾けて、どんどん業務が縮小していったんだよね。それで、急に無職になったんです。その時、『宝島』で一緒に働いていた仲間から電話が来て、「『i-D Japan』なくなりますよね、どうするんですか。今、エロ本にいるんですけど、来ませんか?」って言われて。それが、コアマガジン(入社時の名称は、少年出版社)。

コアマガジンの最寄り駅が高田馬場でさ、家から近いってのも最高で。「紹介しますよ」って言われて契約社員で入って、半年で正社員になったの。それまで働いてたところではずっとバイトだったから、ずいぶん成長した気がした。そこで、写真のおもしろさに入り込んでいったって感じですね。

――コアマガジンは、長くお勤めになったんですか?

93年から96年かな。今、考えると短いなという感じですよね。でも、すごく濃密な時間だったから、実際に勤めた年数より長く感じるな。

――浅原さんが独立されたのって、何年からなんですか?

まだまだ。このペースで行くと終わらないですよ。おれが独立したのは2011年です。だからね、コアマガジン時代のお話っていうのは、日本史の年表に落とし込むと、まだ鎌倉時代みたいなもん(笑)。

――先が長いですね(笑)。ぜひ、コアマガジンからリトルモアに入社するまでのことも教えてください。

次はね、『i-D Japan』の編集長だった人から「会おうよ」って、連絡があったわけ。「ムック本をつくるから編集してくれ。力になってほしい」と。その人は石田さんっていう女性で、おれに編集のすべてを教えてくれた恩人ですよ。いろいろあって今は縁遠くなっちゃったけど。

エロ本って言ったらさ、反社会的な媒体じゃないですか。おれのことを、そこにどっぷり浸かるような人間だと思っていなかったわけ、石田さんは。でも、エロ本をつくるのは楽しかったし辞める理由がなかったから、「半年考えさせてください」と言ったの。そしたら、同席していた川越さんという『i-D Japan』の時の先輩編集者が「そろそろ、先のことを考えたほうがいいんじゃないですか」って言ってきて。川越さんは昔、エロ本のライターやってた人で、おれはそれを知ってたから深みのある言葉に感じたんだよね。今は若くて体力もあるけど、いつまでも続けられる仕事じゃないんじゃないの? と言いたかったんだと思う。

そしたら、その半年のあいだにどんどんエロ本が売れなくなっていったんですよ。ヘアヌードが当たり前の時代になったのが大きかった。きれいな女の人のヘアヌードが週刊誌や写真集で見れるわけ。そうすると、もう、読者はエロ本じゃなくてもいいんだよね。これまでエロ本編集者たちはずっと危ないことをやってきて逮捕者も出てたのに、そのうえ売れないとなると、ただただ疲弊するだけですよ。

そうすると、「そろそろ先のことを考えたほうがいいんじゃないですか」という、川越さんの言葉が頭のなかに響いてきて。それでコアマガジンを辞めました。コアマガジンの社長の中澤さんには、「浅原は変な本つくったほうがいいよ」みたいにも言われて。それで、アスキー系列のアスペクトという会社に入りました。半年待ってもらって、誘ってくれたところに収まったの。まあ、ここは、はしょっちゃおうか。その会社には3年勤めました。

アスペクトを辞めて何もしていない時に、『i-D Japan』時代に同じ会社にいた人から電話が掛かってきました。中西さんという『Esquire』日本版の編集者だった人で、「飲みに行こうよ」と。そしたら、「今、リトルモアっていう出版社にいるから来ない?」と誘われたんですね。それが99年。で、2011年までリトルモアにいました。

リトルモア入社、そして独立

――リトルモアでは、どんな仕事をされていたんですか?

いろいろやりましたよ。わかりやすいところだと、坂口恭平くんの『0円ハウス』っていう、彼の一番最初の本。当時、無名だった坂口くんが、今はすごく人気者になってうれしかったり、なんだか大変そうにも見えて心配だったりはする。あと、田附勝くんの最初の写真集の『DECOTORA』とか。割と、その人の最初の本をつくるのは好きかも。

一番売れた本は、品川ヒロシさんの『ドロップ』。あれは、社長の孫(そん)さんがずっと企画を温めて、品川さんを口説いてきたのが僕のところに降りてきて、任務を遂行したという感じです。

リトルモアで最後につくったのが、田附くんの『東北』だったかな。2011年の3月に石丸元章さんの訳で(ハンター・S・)トンプソンの『ヘルズエンジェルズ』を出して、7月に『東北』を出して、その直後に会社を辞めているんですよ。

――差し支えなければ、フリーランスになった背景を教えていただけますか?

震災があったじゃないですか。あの時、本が売れなかったですよね。会社が傾いて何人も辞めなきゃならなくなったんですよ。おれは会社の中では年長者で給料も他の社員よりもらってるほうでしたから責任もあるし、自分としても残るわけにはいかなかったですね。「長年世話になったけど、そろそろ別のところで腕試ししたい」なんて強がってましたけど、転職はうまくいかなかったです。いい加減な作文で業界に潜り込んで、あとは人の縁だけを頼りにいろんな会社を渡り歩いているうちに気がついたら40代半ばの面倒くさいおっさんですよ。うまくいくわけがない。

そういうわけで、フリーになったと言っても、簡単に言えば無職です。いきなりだったしね。レアな本を段ボールに詰め込んで、中野ブロードウェイまでカートを引いて歩いて売りに行きました。当時は妻も働いていなかったですから、子どもふたり連れて家族4人で行って、売上の一部で買い食いしたりを繰り返しやってましたよ。失業保険も出てたので、悲壮感はなかったです。

80年代、90年代に買った海外の写真集や、国内のサブカルチャーの本や雑誌です。いつか役に立つと思って取っておいたけど、メシのほうが大事だから。でも、店によっては何回目かで「もう、ちょっと……」って、買い取りしてもらえなくなった(笑)。

――それだけ大量だったんですね。フリーになってからの仕事で、受ける仕事と受けない仕事のボーダーラインはありますか? フリーの編集者と言っても、依頼があって受ける仕事と、企画を立ち上げて出版社などに提案する2パターンがありますが。

後者ですね。著者とのつきあいの中から企画が生まれることが多いです。

――おぉ、そこは浅原さんと僕の違いですね。僕も自分で企画こそ考えますが、あくまで単発の記事レベルの話なので……。依頼があれば、お仕事は受けるんでしょうか?

受けますよ。なんでも受けますけど、ヘイト本の編集を頼まれたら断ります。そのくらいかなぁ。他にあるとしたら、ガンにならないなんちゃらとか。そんなの嘘っぱちじゃんって、おれは思うんですよね。

――嘘の情報は届けられない、と。

そうそう。あとは、自己啓発本もやらないでしょうね。それと、これは自己啓発本に含まれるのかな、特定の人種や民族をマジョリティにとって都合のいいイメージで切り取って過剰に神格化した本があるじゃないですか。あれって、ヘイト本と表裏一体でしょ。ネイティブ・アメリカンやアイヌがネタにされがちなんですけど、そのイメージにそぐわない人は、まるで正しくない存在であるかのように扱われたりする。そういう本には加担できないですね。

――そういった芯の強さみたいなものを浅原さんのTwitterから感じて、今回、取材依頼をさせていただきました。今、お話しいただいたような、つくっていいもの・つくりたくないものがあるなかで、これまで浅原さんがつくってきた本には、どのような意味があると思いますか?

ああ、そうね。1冊1冊に何か、それぞれの意味を感じて、その時はつくっていると思うんです。でも、総体として、自分がやってきたものの流れのなかでっていうと、ちょっと、スッと言葉が出てこないですけど……。

本当に、主体的に本をつくっていこうとしている人たちって、いるじゃないですか。1人で出版社を立ち上げて、リスクを負って出すべき本を出しているような人たちって、本当にすごいなと思っていて。全然、そんな感覚ないもの、おれ。特に、会社を辞めてからのおれなんて、自分の日々の暮らしで手一杯だもの。

版元にいた時は、いつも、これを出したら売れるんじゃないかとか、これをやったらおもしろいんじゃないかとか、これの企画を通すためには先に売れる本をつくらなくちゃいけないとか、ずーっと考えていましたけど、そういう脳の中の回路が死滅しているっていうか。

だから、(今回の企画に)選んでもらったけれども、そういうところでは、おもしろみがないんじゃないかな。あれ、何の質問でしたっけ?

――浅原さんがつくってきた写真集や書籍、雑誌の存在意義というか。

本は出版されたらひとり歩きするものだから、編集者の意図がストレートに読者に伝わることを期待できないですよね。そんなに甘くないというか。

ただ最近思うのは、例えば、何か悩みを抱えている時なんかに映画を観て、ちょっとしたシーンの何気ない台詞に救われたことってないですか? 映画のストーリーと自分が生きている現実はかけ離れていても、短い台詞が説得力を持って迫ってきたり。本も同じで、つくり手が思いもしなかったディテールが読者の心にずっと残っていたりする。そういう偶然が起こりうる本がつくれたらいいですよね。これまでつくってこれたかどうか、わからないですけど。孤独や生きづらさを感じてる人、煮詰まってる人、嫌になっちゃってる人なんかの気分を少しでも変えられたらと思います。しかも、予期せぬところで。

PV数より大事なものがあるだろ、って

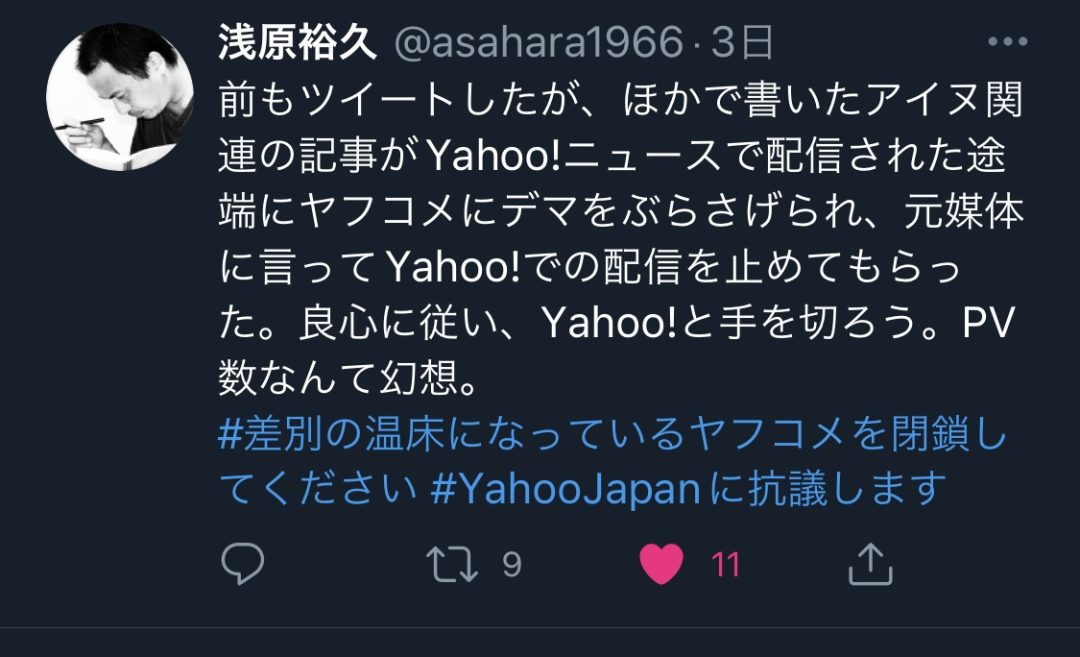

▲浅原さんのツイート

――Twitterで浅原さんが「PV数なんて幻想」とつぶやいていたのが、とても気になっているのですが、あれはどういう思いでの発言だったのでしょうか。一般的には、メディアにはPV数が必要とされているじゃないですか。

あのツイートの主旨は、ヘイトの温床となっているヤフコメを放置しているYahoo!に対する批判ですよ。他のネット媒体がPV欲しさにYahoo!での配信をやめられない現状を変えるべく、編集者やライターの良心に語り掛けたものでした。PV数よりも、大事なものがあるだろって。

「幻想」と書いたのは、あくまでも文章としてのフックが必要だと思ったからです。

――そのフックが、僕にはズガーン、と引っ掛かりました。

そのツイートの発端は、おれと池田(※本企画の撮影を担当している池田宏さん)で行った取材記事がYahoo!ニュースで配信されて、コメント欄でどうしようもないデマを書かれたからですよ。だから、配信を取り下げてもらったの。ヤフコメって、ヘイト本よりも影響力あるんじゃないですか。

――あるでしょうね。

こっちとしては、べつにPVがよかったからといってギャラが上がるわけじゃないし、仮にお金をもらったとしても、取材対象者を傷つけるようなコメント、しかもデマを容認できないですよね。最近ではヘイトクライムまで起きているわけだし。

――ヤフコメを投稿しているのって、そこら辺を歩いている人だったりする可能性があるわけじゃないですか。そういう意味では、一般の声、とも受け取れるようにも思うんですけど、それでもないほうがいいと思うのは、どうしてでしょうか。

心の中に留めておけないなら、馬鹿同士の内輪話にしておけよって話ですよ。表で口にしたら殴られても仕方ないようなコメント内容でしょ? そういうリスクがないところで、好き勝手言っている。しかも匿名で。そんなものは言論じゃないし、言論扱いしちゃダメだとおれは思うんですよね。

Yahoo! ニュース側はコメントを削除していると言い訳してますけど、一方で削除よけのために微妙な書き方をしているユーザーもいたりして、本当に陰湿ですよ。

――その人の、普段の姿そのものが悪人ってわけでもないでしょうにね。匿名性の怖さでしょうか。最後に、浅原さんがつくってきた本が、読者に届いているという実感を得られる瞬間はございますか?

Twitterではよくありますね。Twitterもヘイトな場所になっていて、荒野みたいな状態ですけど。でも、そんななかで、ポジティブなコメントを見つけると、すごく勇気づけられます。

同業者は、別に何も言ってくれないから。同業者って、そんなに人を褒めたくないんじゃないですか。Twitterに限らず、言葉が届くとありがたいですよ。たとえ批判でも。昔、版元にいた頃は、読者カードが届いてね。あとは、読者から電話が掛かってきたりしましたね。

――ああ、自分のタウン紙時代のことを思い出しました。ありがとうございます、取材はこれで大丈夫です。

大丈夫ですか? なんか、いいように編集してください。

▲2022年5月30日。高田馬場にて撮影

■「編集者をむしばむ無力感について」のすべての記事を読む