wyseは、僕の多感な思春期に、心を揺さぶる多くの楽曲で寄り添ってくれたバンドだ。いいや、僕だけじゃない。多くの少年・少女の共感を呼んだからこそ、3年という極めて短い期間でインディーズからメジャーのフィールドへと羽ばたいた。

文字通り、全速力で駆け抜けた3年。そんな初期衝動に満ちたインディーズ時代の楽曲にフォーカスしたツアー「1999-2001」を5月からスタートするwyse。当時の僕はライブに行く術を知らなかったが、今なら行ける。ツアーの知らせを見て、自分の青春を追体験できるかのような気分になった僕は、興奮気味にwyseへの取材依頼の文を打ち込んだ。

今回のゲストは、wyseのメインコンポーザーであるセカンドボーカル&ベーシスト・TAKUMAさん。同じくwyseから、「Plastic Monkey」「My name is Japanese Breaker」「SCREEN [A nihilist’s view]」などを手掛けた、ギタリストのMORIさん。そして、バンギャル男代表として、再びサトヤスさん(ex. [Alexandros])が登場!

ツアー「1999-2001」に迫るほかにも、wyseのインディーズ時代の秘話も飛び出す大ボリュームのインタビュー記事となったぞ! またしてもいろいろなバンド名が出てくるので、気になったバンド名はググってみてくれよな!!

取材・文=石川裕二

【プロフィール】

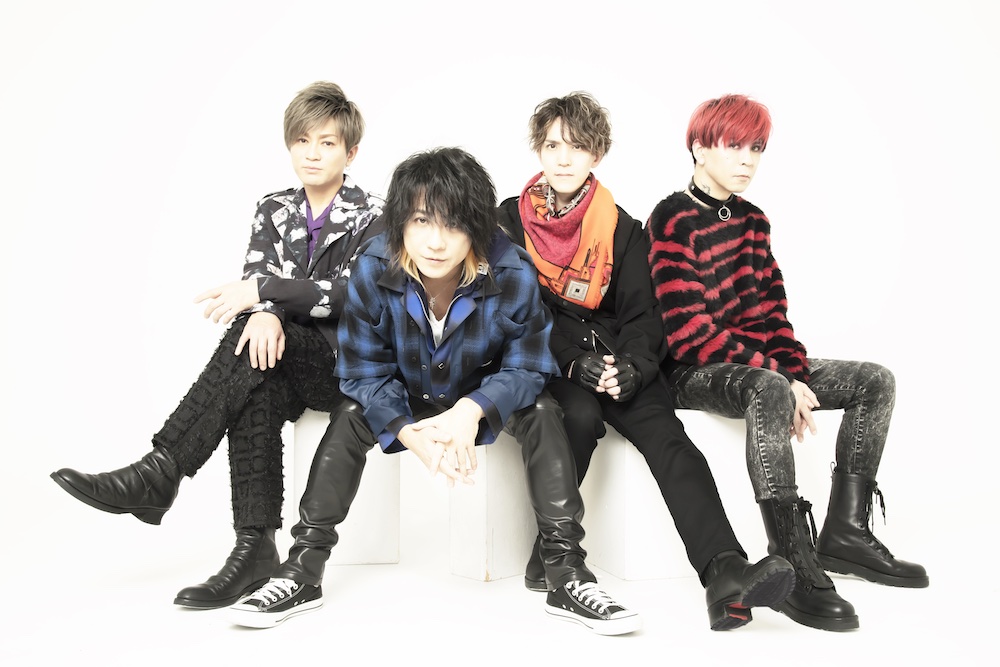

wyse(ワイズ)/左からTAKUMA、月森、HIRO、MORI

1999年にバンド結成。1000本限定のデモテープ「wade」に始まり、1万枚限定のミニアルバムやシングルを次々に完売させ、2001年に『the Answer in the Answers』でメジャーデビュー。2005年に一度は解散するも、2011年に再結成。精力的に活動しており、2024年にはバンド結成25周年を迎えた。手塚プロダクションと再度コラボレーションした最新シングル『Voice』『Drawing』が発売中。

<Xアカウント>

https://x.com/wyse_official

庄村聡泰(しょうむら・さとやす)

1984年生まれ、神奈川県出身。人気ロックバンド[Alexandros]のドラマーとして活躍。2021年、局所性ジストニアのために同バンドを勇退する。現在は、#サトヤスタイリング”の名義でスタイリスト、”#ショウムライター”の名義で執筆業などを行う。音楽プロデューサーとしての顔も持ち合わせており、幅広い活動を見せる。TikTok上で、ラジオ「やってみよう、そうしよう」をほぼ毎日放送中。

<Xアカウント>

https://x.com/shomurasatoyasu

- 初期衝動を呼び覚ますツアー「1999-2001」

- 未発表の楽曲をカセットテープとMDから蘇らせる

- 『the Answer in the Answers』の楽曲がインディーズ時代のセットリストに入る理由

- サトヤスを血風呂から引き上げた『With…』

- wyseは「メロディー」

- 「1999-2001」ではメイクも当時に寄せる?

- インディーズ時代の撮影秘話

- サトヤスが語るwyseの魅力

- wyseが25周年を迎えられたのは「楽しいから」

- 過去と現在の“縫い目”ができた

- ライバル視していたのは某先輩バンド?

- RayとWaiveとCUNEとサイコ

- 少年の儚さから力強く希望を謳うバンドに

- 言葉を失くしたインタビュアーと胃液が込み上げる君

- TAKUMA・MORIから読者へのメッセージ

初期衝動を呼び覚ますツアー「1999-2001」

――結成25周年イヤーという節目のあとに、インディーズ時代にフォーカスしたツアー「1999-2001」を開こうとなったのは、どうしてなのでしょうか。

TAKUMA:25周年は、メンバーもスタッフも相当なエネルギーを注ぎ込んだ1年でした。その反動なのか、大きな節目が故に「次の1年はどうしていこうか」というのが、すぐには思い浮かばなかったんです。だからと言って、バンドを止めるのも違いますし、25年できれいに終わるというのも悪くはないけど違うと。そんな時に、改めて「自分たちって、どうして音楽をやっているんだっけ? どうしてwyseを始めたんだっけ? 当時はどんな気持ちだったっけ?」というのを思い出してみようとなったんです。

――原点に戻ろうと。

TAKUMA:そう、初期衝動ですよね。25周年ツアーの最中にも、いろいろな思い出や感情が蘇ってきましたが、そこにしっかりとテーマ性を持たせることで、何か新しいものが見えてくるのではないか、過ぎていった日々のなかから見つけられるものがあるのではないか、と思いました。

――テーマ性というのは「インディーズ時代にフォーカスする」ということですよね。25周年ツアーで蘇ってきた感情というのは、どういったものだったのでしょうか。

TAKUMA:過去の楽曲を演奏していると、ふわっと思い浮かんでくるんです。あの時のライブはこんな景色だったなとか、メンバーはいい意味で若くて青さがあったなとか、この4人で今もwyseを続けられていることが全てだな、とか。なんていうか、wyseって友だちでもなければ家族でもないけど、独特な距離感があって。

――独特な距離感ですか。

TAKUMA:はい。不思議な絆というか、つながりというか。そういうものを25周年ツアーでメンバーに対しても、ファンに対しても強く感じた時間でした。

――25年って、ものすごく長い時間ですもんね。そこにたどり着いた関係性だからこそ、生まれるものがあるんでしょうね。MORIさんはツアー「1999-2001」の案が出た時、どう思いましたか?

MORI:自分がすごく感じているのは、wyseのメンバーのマインドが少しインディーズの頃に戻ったのかなと。やっぱり、25周年のツアーをしているなかで過去を感じることが多くって。昔の自分たちの未成熟な部分や、そんな自分たちだからこそ持てた勢いとか。インディーズ時代のwyseの魅力の一つだったと思うんです。ただ、当時の楽曲を演奏するからと言って、昔の自分たちに戻れるわけではないし、逆に今だからこそ出せる自分たちの魅力があると思うんです。当時の自分たちを今に引き寄せる感覚というか。25周年を経て、メンバーの見ている未来が揃ってきた感覚が強くあるので、こういうコンセプトでツアーをやりたいと思うのは自然なことなのかなって。

サトヤス:さっきTAKUMAさんがおっしゃっていた、「きれいに終わる」という選択肢もあったんですか?

TAKUMA:wyseは一度解散した経験があるので、再始動する時のエネルギーの大変さを知っているんです。再結成後、コロナ禍に充電期間を設けたこともありますが、ファンのことを思うと安易に「止まろう」とは言えない部分があって。そういうマインドなので、今、止まるという選択肢を取ったら、それはもう解散しかないのかなと。でも、目標がないまま動き続けるのはどうなんだろうという葛藤もあるわけです。じゃあ、前に進むためにどうしようかと。

サトヤス:そこで、原点から何か学べるものがあるんじゃないかと。

TAKUMA:はい。1999年当時の自分たちなんて、今の僕らからしたら、まだまだ子どもですけど、当時の自分たちならではの魅力がまぎれもなくあったよね、と感じていて。あの頃の僕らの「夢や目標はあったけど、まず何よりも自分たちが楽しんでいたよね」という部分って、今だからこそ大事なんじゃないかなと。話が戻りますけど、だからこそ止まらずに、過去の自分たちから何か探してみようとなりました。これからの1年、それで何も見つからなければ最後になるかもしれません。そんな気持ちでいます。

未発表の楽曲をカセットテープとMDから蘇らせる

――僕が楽しみにしているのは、当時つくられた未発表のデモ音源を演奏するという、告知ページの一文でした。どんな楽曲なのかなって、みんながワクワクしていると思います。でも、どうして未発表になっていたんですか?

TAKUMA:MORIとHIROと僕で3人分の楽曲があるんですけど、たとえば「10曲入りのアルバムをつくろう」となったら、たくさん曲をつくって、そこから10曲選ぶんです。アルバムのコンセプトと合っていなければ、そこに入らない曲がどんどん出てくるわけで。今だったら、パソコン上にデータが残っているんですけど、2000年前後となると、まだテープとかMDで録音していましたから。そういう未発表の音源がたくさん残っています。

――テープ! MD!! 懐かしいなぁ〜〜!

TAKUMA:懐かしいどころか、もう再生できないんですよ(笑)。でも、いくつか聴けるものもあって、そこから何曲かピックアップしています。1曲丸々完成しているわけではなくて、ワンコーラスしかないものもあったり、状態はさまざまで。

――今のみなさんが、それらの楽曲をどう仕上げるかも楽しみです。もう、どの曲を演奏しようというのは決まっているんですか?

TAKUMA:大体、見えています。でも、「今っぽくしちゃダメだよね」と思っていて。「あの頃のMORIっぽい曲だな」「あの頃のTAKUMAっぽい曲だな」となるのが目標です。

サトヤス:一番難しい!

TAKUMA:「2025年っぽくないよね」って言われたいですよ(笑)。その続きに「でも、かっこいいよね。wyseっぽいよね」って言ってもらえたら成功かな。

サトヤス:石川さん、ごめんなさい。自分、ちょっと今日はいろいろ聞きたいことがあって。

――もちろん、もちろん! そのために来ていただいているので。どうぞ、お願いします。

サトヤス:wyseって、ソングライターが3人いて、多作なバンドだったと思うんです。それぞれに持ち曲が合って、リリースペースも早くって。そんななかで、実はまだメンバーの誰にも共有していない楽曲ってあるんでしょうか。たとえば、MORIさんなら、パンキッシュな楽曲になりすぎてwyseでは出せないな、みたいな……。

MORI:あるでしょうね。本当に、当時は「どんなアルバムにしよう」「ライブでは何が求められているんだろう」っていうのを軸に楽曲を選んでいたので。そぐわなかった楽曲はそれぞれにあるんじゃないかな。それが手元にデータとして残っているかが問題で。うん。

TAKUMA:HIROはたぶん、たくさんあると思います。曲というよりはフレーズが多いはず。今それらを弾いたら「おもしろいやん!」ってなるかもしれない。可能性はいっぱいありますよね。

サトヤス:その誰にも共有していないワンフレーズから始まる何かを期待せずにはいられなくてですね……!

TAKUMA:ありがとうございます。ただ、未発表の音源全てを抽出することはできないので限りがあるよね、という話はしました。と言うのも、全部の未発表曲に取り掛かるほどの時間が今の僕らにはもうないんですよね。これが19歳、20歳だったらまた違ったかもですけど。未発表の音源が10あったとして、どの曲を選ぶかに悩むところです。

『the Answer in the Answers』の楽曲がインディーズ時代のセットリストに入る理由

――ライブでのアレンジは、当時の演奏に寄せるんでしょうか。それとも、今ならではのアレンジになりますか? これも気になっていて!

TAKUMA:25周年ツアーでも、一部の楽曲は昔のアレンジで演奏したんですよ。でも、これっておもしろいところで、お客さんが何を以って、当時のアレンジと感じるかなんですよ。だって、昔のライブを思い返してみても、コード感は変わらなくてもワンフレーズごとの音がどのライブでも常に一緒だったかと言われたら、それって違うんですよ。

サトヤス:(深く頷く)

TAKUMA:ほんの少しの違いだと、当時でもあるわけです。そこが難しくて。あとは、ライブの音に合わせる、同期の音。やっぱり、僕らからしたら「より、いい音」「より、いいタッチで」となるので、全く同じ音とはいきません。それでも、当時を再現することに重きを置いています。気持ちとしては、「お前(=昔の自分)と同じことをしてあげたいんやけど、おれ、もうしてあげられへんねん」みたいな。一方で、「今ならお前の言いたかったこと、もうちょっと上手く伝えられるかも」とも思います。

――めちゃくちゃ、すてきな捉え方じゃないですか! wyseはリテイクした音源がいくつかあるので、ファンになった時期によっては初めて聴いたバージョンが「オリジナルのアレンジ」になるわけで、1999年から2001年当時のアレンジを新鮮に感じる方もいらっしゃるでしょうね。当時の楽曲と向き合うなかで、何か生まれてくる感情などはありますか?

MORI:やっぱり、当時の音を聴くと思い返すことはありつつ。あんなことあったな、こんなことあったなと。

――あんなことや、こんなこととは……!

MORI:エピソード的には、だいぶ擦ってきたけど(笑)。楽曲に対する思いはもちろんですが、自分はCDジャケットなどのデザインもやるので、当時の制作風景なんかも思い出されますね。当時は月森と二人で制作することが多かったんですが、例えば『DEAD LEAVES SHOWER』というミニアルバムのジャケット制作では、月森に大量の枯葉を拾って来てもらって、それを直接スキャナーで取り込んで制作したり。真夜中に二人で盛り上がりながら制作している風景を思い出すと、なんだか遅くやってきた青春みたいですよね(笑)。

――すてき過ぎる……! TAKUMAさんはいかがですか?

TAKUMA:ライブ中はお客さんのほうに意識が向いて、お客さんとの思い出が頭をよぎります。楽曲をつくった頃の思い出で言えば、リハの時にふと思い出すことがあります。まだ何もわからない生意気な子どもだったな、とか。

――お客さんも今回のツアーで、当時の自分を思い返すかもしれませんよね。ところで、インディーズ時代にフォーカスしたツアーという名目なのに、どうしてメジャー1stアルバムの『the Answer in the Answers』の曲も演奏するんでしょうか。

TAKUMA:『the Answer in the Answers』ってメジャーデビュー作品なんですけど、僕らは制作時にメジャーデビュー作品だと思ってつくっていないんですよ。

――えっ!?

TAKUMA:マスタリングをしている最中に連絡が来て、「これ、メジャーから出ることになったから」って言われたんです。なので、僕らの気持ちや作品に込めたメッセージ性の部分では、これはインディーズの作品というか。これがメジャーの作品という出発点で制作を始めていたら、アプローチが全然違っていたと思うんです。悔いがあるわけではないけど、たぶん全員に思うところがあったんじゃないかな。

――当時からファンでしたけど、インタビューなどはそこまで読み込んでいなかったので初耳でした。「メジャー!? うれしい!」と、何も知らずに喜んでいました。

TAKUMA:僕らって大阪から上京したんですけど、大阪のファンの子たちからしたら「東京に行っちゃうんだ」みたいに思う人がたくさんいた時代で。遠くに行ってしまうように感じる気持ちもわかります。だから、メジャーデビューに対しても誠実にファンに伝えていこうね、と。それが、するっと決まってしまったんで。もちろん、目標にしていたことではあったんですけど。ファンのみなさんには申し訳なかったな、と思っています。

――そうだったんですね。

MORI:今の話にもあったように、メジャーから出るアルバムだと思って携わったものじゃなかったので、思い描いていた理想と現実の整理が追いつかなかったですね。もちろん、ありがたいお話なんですけど。上京して、一つひとつの音源を大事につくってきたので。アルバム自体の完成度は満足いくものでしたが、イコールメジャー作品かと考えると、メジャーへと駆け上がるためのインディーズでの大きな一歩となる作品だったはずなんですよね。自分たちの感覚では、メジャー1stシングルの『Perfume』がメジャーのフィールドを意識した最初の作品だと思っているところはあります。

TAKUMA:あの頃、メジャーデビュー作がアルバムってなかったですから。「たくさんの曲を聴いてもらえてファンのみなさんも喜んでくれるじゃん」という声もありましたし、それは確かにそうなんですけど、主流じゃない形でメジャーデビューするのを受け止められる僕らの器がなかったんです。周りの大人たちとの考え方にギャップがありました。今ならね、逆に人がやってこなかったことをするのも楽しめますけど。……そうね。当時、アルバムデビューって、なかなかや。

MORI:なかなかや!

TAKUMA:作品としては良かったと思っていますけど、それこそ収録する曲が変わっていたかもしれない。

サトヤス:聴かれ方が圧倒的に変わってしまうところや受け手の方とのズレは心苦しい……。自分もバンドマンだから、思うところがあります。

TAKUMA:やっぱり、当時応援してくれていた人たちに対するメッセージを何よりも大事にしてきたはずなのに、そこをスルーしてメジャーデビューとなると、「今まで何だったの?」と。筋が通らない感覚がありました。それは、今でも大切にしているところです。

サトヤスを血風呂から引き上げた『With…』

――実は、お二人に伺いたかったことがあって。今回の企画名が「素晴らしきかな、ヴィジュアル系」なんですけど、問題ございませんか? やっぱり、拒否感を示すバンドマンの方もいるのかなと想像するのですが……。

TAKUMA:そんなことないですよ。生きてきた世界がそこなので。ただ、僕らがヴィジュアル系かどうかは他の方が判断することだと思っています。もっとメイクしていないとヴィジュアル系じゃない、という方もいるでしょうし。でも、『SHOXX』に載っている時点でヴィジュアル系ですよね。

――そうですよね! なら良かったです。ところで、今日は自分の所持するwyseのインディーズ時代の音源を持ってきました。僕は『It’s not like me, It’s not like you』が特別好きです。このCDを買うために、新宿のライカエジソンに初めて行ったんですよ。夏だったと思うんですけど、雑誌から切り抜いた地図が分かりにくくて、何度も店の周りをぐるぐる迷いながら到着した思い出……。そんなこともあってか思い入れが強く、当時付き合っていた女の子に余分に買った分を「おれの大切な曲だから……」って、プレゼントしたくらいです。wyseの思い出はまだまだありますよ。「float」はとにかく胸が締め付けられるような切なさを感じましたし、「With…」は失恋した時に聴いていたら、別れたばかりの女の子が部屋に突撃してきて「(曲に)浸ってんじゃねーよ!」と言われたり、「Sweet rain」はヴィジュアル系が好きじゃない友だちがカラオケで歌ってくれてうれしくなったり、「Swella para Scyallu para Sail」は異国情緒を覚え、「路地裏のルール」を渋谷で聴くと強くなった気分になれましたし、「thoughtful Day」を聴くと誰にでも優しくなれるような気持ちになったり、もう、まだまだ止まりませんよ! 「SCREEN [A nihilist’s view]」はオシャレな音楽を知っちゃったぜ、みたいな気持ちになりました! どうですか! こんなに話の長いインタビュアー、今までいましたか!?!?

MORI:話の長さもさることながら、それだけの思い出と思いを持ってくれているインタビュアーの方は初めてです(笑)。純粋にうれしいです。

TAKUMA:話を戻すと、音楽的にもヴィジュアル系かどうかの線引きって難しいですよね。仰ってくださった「It’s not like me, It’s not like you」は、ザ・コアーズの影響を受けているんですよ。アイルランドのアーティストなんですけど。

サトヤス:え、あのコアーズですか!? おもれーーー!

TAKUMA:「thoughtful Day」は僕の好きなエリック・クラプトンの世界観ですし。

ーーなるほど……! いろいろなアーティストから影響を受けているのですね。サトヤスさんもヴィジュアル系にめちゃくちゃ詳しいですけど、他の音楽にもめちゃくちゃ明るいですもんね。見た目は全然ヴィジュアル系じゃないですけど。

サトヤス:この企画の前の記事でも話したんですけど、憧れの顔と自分の顔面に差がありすぎて、無理だなって思ったんです。おれ、DIR EN GREYのToshiyaさんのビジュに超憧れてたんですけど、ご覧の通り全くもってそうではないので、鏡の中の自分が”「あきらめろ」と呟く”んです。これ(PIERROTの)「自殺の理由」(の歌詞)から引用するっていうV系ジョークなんですけど。

――ここでPIERROTが出てきます?(笑) 僕、2月に有明2DAYSに行ったばかりですよ。そういえば、サトヤスさんとwyseとの出会いについて教えていただけますか。

サトヤス:当時はMatina系列のバンドがすごく好きだったんですけど、もう、とにかくwyseの音源の完売するスピードが早すぎて。「リリース!」っていう広告を目にする頃には予約完売しているみたいな状態、という印象が強かったです。なので、そんなにすげえならおれも聴きたいなと思って『With…』を手に取ってみて。そうしたら、あー、こりゃすげーって! いつも目玉をくり抜くような曲ばかり聴いていて、完全にその虜で血まみれの世界観にどっぷり浸かっていたので、血風呂から引き上げてくれた人ですよ、wyseは。

――血風呂(笑)。

TAKUMA:wyseもそういう世界観のバンドとも対バンしていましたよ。個人的にはMerry Go Roundとか好きだったし、今でも聴きますし、めちゃくちゃカッコいい。ひとえにヴィジュアル系と言っても、ジャンルの幅がとても広かった気がします。

サトヤス:音楽性が、いい意味でぐちゃぐちゃというか。

TAKUMA:そうですよね。当時の呼び方だとwyseは「ソフトヴィジュアル系」みたいな言われ方をされていたと思うんですけど、ソフトヴィジュアル系同士でイベントを組むよりも、いろいろな世界観のバンドで対バンを組むのがおもしろいと思っていました。当時はインターネットで検索してYouTubeで曲を聴く、みたいな流れがまだ一般的ではありませんでしたし、サトヤスさんの言うように「どんな曲を聴かせてくれるんだろう」という興味が湧きやすかったと思います。真逆の世界観のバンドがいてくれるからこそ、wyseの音楽が新鮮に感じてもらえることもあったんじゃないかなと。

サトヤス:僕らのフィールドでも同じようなことが言えて。音楽フェスという文化を通すと、メタルコアのバンドもスピッツも[Alexandros]も全部「邦ロック」というくくりになる、みたいな。そういうおもしろい現象が、当時のヴィジュアル系にもあったんですね。

TAKUMA:ありましたね。みんなが思い思いに、自分たちのかっこいいと思う音楽をしていました。

wyseは「メロディー」

――今はヴィジュアル系の文化が当時よりも成熟していて、シーンのなかでも系統分けができるようになりました。それもwyseたちのようなシーンを引っ張ってきた、いくつものバンドのお陰なんでしょうね。

サトヤス:本当にもう、『With…』に関しては「自分がこういうテイストの曲をいいと思うなんて」と打ちのめされた感覚があって。かなりMatina系列のバンドに傾倒していたので……。純粋に音楽の強さ、楽曲の強さ、歌詞の強さにぶん殴られて。一種のパラダイムシフトが起こったような感覚でした。そこから、RONDEのようなソフビ系も好きになったり、幸也さんのKreis系列のバンドを掘るようになってみたり。

TAKUMA:ありがとうございます。wyseをやる時にメンバーで話したのは「曲」「メロディー」「歌でありたい」ということです。そこがサトヤスさんにも響いてもらえたのかな。

――おぉ〜〜! wyseって僕のなかでも、その印象通りです! ところで、サトヤスさんが話していたような「完売続出」のスピード感というか状況について、ご本人たちはどのように感じていたんですか?

MORI:もちろん完売してくれることはありがたいですけど、本当に聴きたいって言ってくれている人たちの手元に届いていないのも理解していましたし、実際にそういう声を耳にすることもありました。中古ショップで定価の10倍くらいで売られているのを見たりすると、それは望んでいることと違うなって。とは言え、自分たちがデモテープやCDの制作数を見誤っているという感覚もなく。

――活動したてのバンドが、何千本というデモテープやCDを製造するのにはリスクもありますよね。

MORI:そういう意味では、シーンが盛り上がっていたというか、まだフィジカルな音源が元気だったのは感じます。あれだけたくさんのバンドがいたのも、やっぱり当時のシーンが求められていたからというか。なので、音源の出し方だったり、リリースするペースだったりっていうのは、僕らもお客さん側に呼び込まれているというか、求めてくれるから、反応してくれるからにはどんどんつくろうという部分があったと思います。

――世間一般では、ヴィジュアル系ブームがやや下火になりつつありましたが、それでもインディーズ界隈は続々と新しいバンドが生まれていましたもんね。それにしても、中古ショップに足を運ぶ機会があったんですね。

MORI:大阪にはたくさん、そういうお店がありましたからね。

サトヤス:海外の絵画を見るような眼差しで、ハードケースに飾られたwyseの音源を見ていたな〜。

TAKUMA:でも、さっきMORIが話していたように、プレス数は妥当だったと思うんです。音源を手に入れられなかった人に対するフォローをもう少しできたのかもしれないけど、一方で目標とする本数・枚数が売り切れて「やった!」という気持ちもありました。それが、次の音源を出すモチベーションにもなっていましたし。

――音源のプレス数が1000本のデモテープからスタートし、CDでは1万枚にまでなって。飛ぶ鳥を落とす勢いとは、この事かと感じました。

MORI:転がるように進んでいる感覚はありました。だからこそ、見てくれている人たちも楽しかっただろうし。やっている自分たちも、そのペースで成長できていった。大変でしたけど、良かったと思っています。

――転がるように……かっこいいな〜〜! ミニアルバムを3枚出そうというのは、事務所の方針だったんですか?

TAKUMA:事務所と結構打ち合わせをするんですよ。「どういうことしたい?」と聞いてくれて。ライブをしたいとは言ったけど、年に4回も北海道とか九州までツアーに行くとは思ってもいませんでした(笑)。でも、そんなに頻繁にツアーに行くのに前回と何が違うのとなった時に、やっぱり新しい作品がいるだろうとなって。

――音源とライブは両輪だったんですね。だからこそ、3年というスピードでインディーズシーンを駆け抜けて行ったと。

TAKUMA:音楽でメシを食っていくんだと思っていたので、ライブをして、レコーディングして、またライブをしてという流れは大変だったけど充実していました。怒涛でしたけどね。

「1999-2001」ではメイクも当時に寄せる?

▲現在のwyse

――いや〜〜、それを20歳前後でやっていたのですから、すごいです。ツアーの話に戻りますけど、「ビジュアル面も当時に寄せてみようか」みたいな話って出ているんでしょうか。

TAKUMA:濃いメイクをしていたのってMORIくらいなんですよ。僕も結構濃いメイクをしてみたことがあるんですけど、評判があまり良くなくて(笑)。「その顔でどうやって『Sweet rain』歌うの?」みたいなことになるし(笑)。アッパーな曲ばかりのライブでなら、いいと思うんですけど。でも、今話していて思ったのは、昔の楽器を持ち出してもいいかもしれないと。当時、オリジナルモデルの楽器を使っていたので。今使っている楽器に音質の面で勝るかと言われると、そこはまた別物なんですけど。

サトヤス:オリジナルモデルを持っているのが当たり前の時代でしたよね。楽器とメンバーの組み合わせという、一枚の絵で覚えている部分もあったりするので。去年、Laputaのakiさんの追悼公演を観に名古屋まで行った時も、Kouichiさんのオリジナルモデルであるカラスというギターが出てきた時は「うお~」ってなりました。

TAKUMA:そういう感情って、僕もわからなくはないので。お客さんがグッとなるものに、僕たちがどれだけ気付けるかがツアー前にすることとして、大切なのかもしれません。サウンド面にこだわり過ぎるんじゃなくて……っていうのも、一つの答えかもしれないですよね。

MORI:25周年ツアーのなかでも、過去の楽曲をリリース当時のアレンジでやっているものがあって。それを耳コピで譜面に起こしていくと、今ではありえへんと思うアレンジになっていることがあるんですよね。でも、それを整理し過ぎると当時の匂いが出ない。今の自分の知識と技術で見ると、そのアプローチは的確ではないし間違っているんですけど、それこそが大事にすべきものでもあると感じています。ちょっと頭が固くなってきたところがあるのでね。そこに対して、昔の自分のプレイから教えてもらえる気づきや学びの部分があると思います。

インディーズ時代の撮影秘話

サトヤス:ルックスの話に戻ると、月森さんの髪が青くて、MORIさんは赤い髪で……みたいな5人の絵の強さもあったと思うんです。KENJIさんなんて、坊主でしたし!

TAKUMA:あいつ(=KENJI)の自由人としてのキャラも立っていて、それは強みになっていたと思います。彼がいるかいないかで、全然バンドの印象が違ってくるから。

サトヤス:ルックスもメンバー間のセッションの末につくり上げていったのでしょうか。

TAKUMA:月森は元々、青やったよね。

MORI:そう。

TAKUMA:MORIも以前から赤でしたし。僕は紫とか金髪とかの時期もありましたけど、茶髪で落ち着いて。HIROはオレンジか金髪でした。みんなで寄せていくんじゃなくて、ちゃんと分かれているのがいいんじゃないっていう話はしていました。つくる曲も性格もビジュアルも全然違うタイプで、それがいいじゃないかと。みんな一緒だと、おもしろくないじゃないですか。

――僕も打ち合わせをした上で、髪色を別々にしているのかと思っていました。偶然だったんですね。

TAKUMA:そうです。でも、よこりん(=KENJI)が坊主にしてきた時は「なんでやねん」って言いました(笑)。

サトヤス:当時、雑誌の『MEN’S NON-NO』がすごく流行っていて、『MEN’S NON-NO』から飛び出してきたような5人が組んだバンドだなと思っていました。

TAKUMA:本当ですか? それはスタッフの力もあったと思います。シンプルなものからファッショナブルな雰囲気まで、いろいろな撮影をさせてもらったので。その一つひとつがバンドの可能性を広げてくれたのはありますよね。

サトヤス:当時のソフビシーンにおいて、視覚的にここまで楽しませてくれたのって、本当にwyseだけだったなというのはあると思います。

TAKUMA:最初の内は、僕らはまだ子どもで。撮影したものがどうやって世に出ていくのかをわかっていませんでした。メイクをして控室を出たら、それぞれに指定された服が置いてあって、「この服、いいっすね」みたいな。でも、途中から仕上がりを意識するようになり、いつファンの元に届くかも把握して、撮影への向き合い方も変わっていきました。それが、サトヤスさんが感じてくださったことにつながっているのかなと。

サトヤス:MORIさんは、特にいろいろやらされたんじゃないですか!? 「君は、もうちょっとこうしよう!」みたいな(笑)。

MORI:人一倍、いろいろなことをしましたよね。今もそうですが、メイク時間も他のメンバーより長かったですし(笑)。でも、当時の写真を見ると、頭の色一つ見てもそうですけど、自分のなかでの区切りになっているというか。このシングルの時は、こんな格好していたなっていう。あとは、単純にがっつりメイクした自分を喜んでくれる人が目の前にたくさんいると、うれしくなりますよね。だから、人一倍メイク時間はもらっていました(笑)。

――お二人とも、特に印象に残っている撮影はありますか?

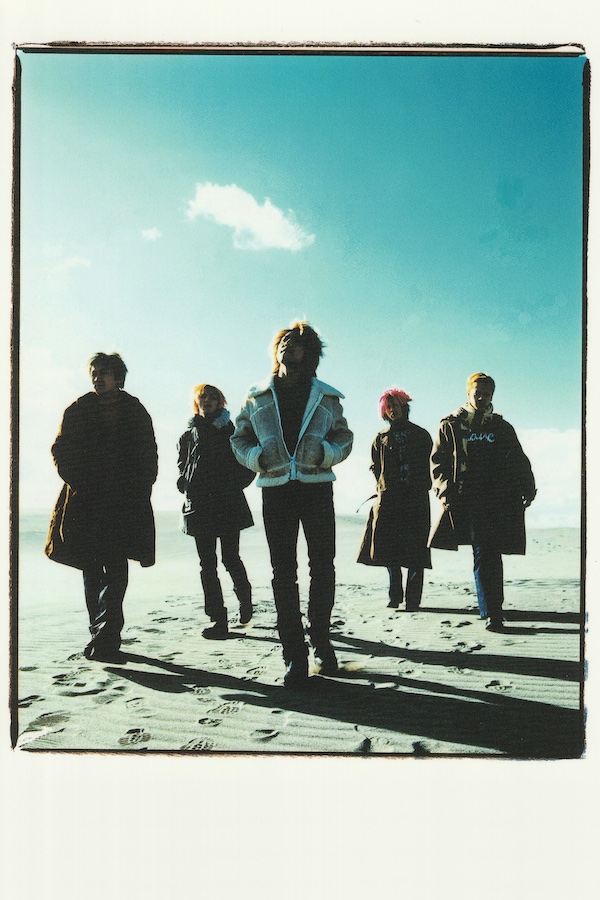

TAKUMA:メジャーデビュー後の撮影になりますが、今日、石川さんが持ってきてくださった『SHOXX』の表紙の撮影は印象深いです。飛行機の中をイメージした内装のアパレルショップで、店内の商品を全部移動してもらって撮影したんです。あとは『PERFECT JUICE』の時は砂丘で撮ったりもしましたし。たくさんあるよね? MORIさんはなんかある?

▲砂丘での撮影となったアー写。かっこいい!

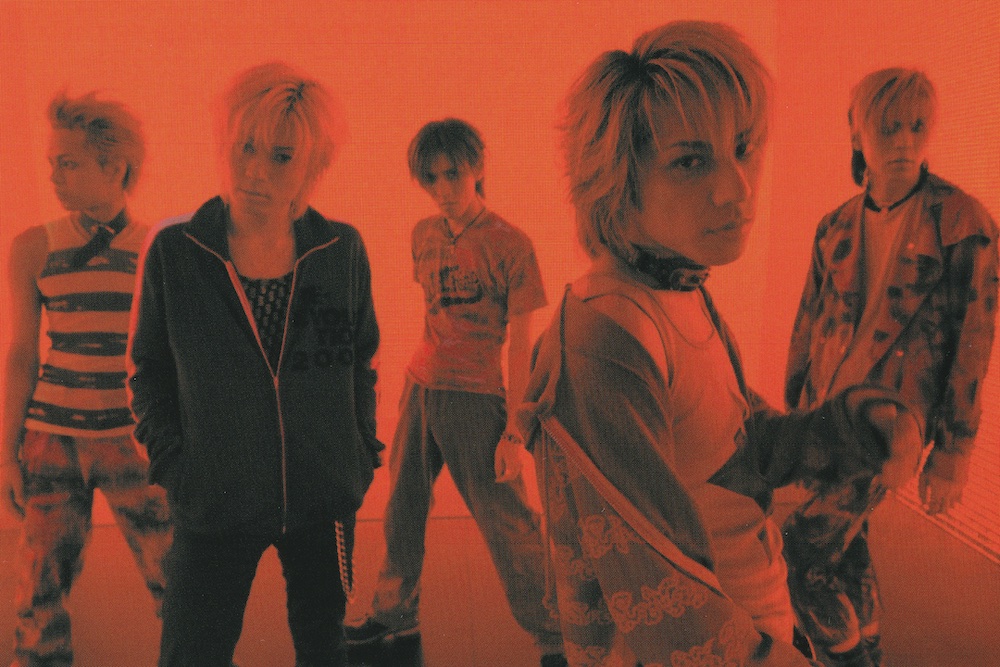

MORI:いっぱいあります。どれか一つとなると、なんだろうな……。たとえば『the Answer in the Answers』のアー写は、無数の穴の開いた大きなペーパーの外側から光を当てて、いろいろなところから光が射し込んでいるイメージで撮ったんです。撮影前、スタッフさんたちが頑張ってペーパーに大量の穴を開けていて、「何をしてるんだろう?」ってその時は思っていたんです。でも、撮影したら「こうなるんや!」って。当時はまだパソコンのモニターにカメラを同期しながら撮影していなかったんで、ポラ(=ポラロイドカメラ)で試し撮りをするんです。それが懐かしいですね。そのポラは良い思い出として、今でも大切に保管してあります。

▲それがこの時のアー写! かっこ良過ぎ!!

TAKUMA:「路地裏のルール」も、どっかの倉庫で……あれ、LEDかな? ちょっとしたセットをつくってもらってMVもアー写も撮影したんです。どんな絵になるのか想像がつかなかったんですけど、仕上がりを見たら、やっぱりおもしろくって。インディーズ時代は特にそういう撮影が多かったかもしれないです。

▲「路地裏のルール」のアー写も鼻血もんだぜ!!!!

サトヤス:自分は今、スタイリストの仕事もしているので、その目線で見てみると、遊びたくなる5人だったと思うんですよね。視覚的に。いろいろ試してみたくなるというか。

TAKUMA:いろいろなことをさせてもらえて、いい経験になりました。

サトヤスが語るwyseの魅力

――うわー、当時は知り得なかったことをいろいろと聞くことができて、めちゃくちゃおもしろいです! 今度は楽曲面にフォーカスしたいと思うのですが、サトヤスさんが特に思い出深いwyseの楽曲はありますか?

サトヤス:やっぱり「With…」のBメロからの盛り上がりは、本当に何回聴いてもすごい! 「いつものように部屋を出て」から、サビ頭までに行くまでの上げ方は、もうすばらしいですよ! 月森さんの声もすさまじいくらいのパワフルさを感じますし。サビから四つ打ちでリズムが開けていく感じもすてきですし。

TAKUMA:「With…」は東京に出てくる直前くらいの曲なんです。当時、アコギで弾いて歌っても「この歌、いいよね」と思える楽曲であることを大事にしていて。そういう曲をつくりたいというのが、先ほども話したような「歌ものであること」「メロディーを大切にしたい」という部分にもつながっているんです。でも、それはあくまで軸の一つで、そういう曲ばかりをつくりたかった訳ではないですし、バラードだけではライブが成立しないので、振り幅を持たせた曲をつくって。そういう曲ではギターがバリバリ主張していてもいいし、ベースもせめぎ合っていていいと思っています。

サトヤス:楽曲をつくる時は、やっぱり月森さんの声を思い浮かべながら作曲するんですか?

TAKUMA:月森が歌っているイメージはするんですけど、そこに縛られると音域とかが想定内のものにしかならないんです。これはMORIもHIROもそうだと思うんですけど。それよりは、キー感がちょっと違くても“新しさ”が月森のなかで出てほしくて。歌い回しが月森なら、それで成立するというか。でもね、これもおもしろくて、さっきMORIが当時のギターのフレーズを振り返ると理論上おかしなことになっていると言っていたじゃないですか。それを正そうとすると、オリジナルのアレンジじゃなくなると。それ、月森にも言えるんですよ。当時はできなかった歌い方をできるようになっているので。

サトヤス:あ〜〜〜!

TAKUMA:僕もですけど声も変化するし、歌い方も響かせ方も変わって。だから、月森にとっては、今回のツアーの曲はどれも難しいということになる可能性だってあります。一番やりやすいのは、ずっと歌い続けてきた「Feeling」とか「wade」かもしれないはずなのにね。

wyseが25周年を迎えられたのは「楽しいから」

サトヤス:TAKUMAさんはwyseの前にも強力なヴォーカリストとバンドを組んでいましたが、ご自身もシンガーであることを踏まえて、月森さんってどんなシンガーですか?

TAKUMA:出会った時は真っ白でしたよ。心の部分がね。

サトヤス:MORIさんは真っ赤だったけど!

――それ、髪ですから(笑)。

TAKUMA:本当に少年のようで。でも、芯はちゃんとあって、歌う時のその感情だけで生きているみたいな部分があって。そんなイメージが強かったです。一緒にやっていくとなった時に、おもしろくなるぞというイメージしかありませんでした。未来しかなかった。可能性しかなかったです。だからこそ、MORIも前のバンドで月森と組んでいたんでしょうし。今の四人が集まった時っていうのは、確信とまで言えるものはありませんでしたけど、根拠のない自信みたいなものは強くありました。月森が真ん中にいれば……みたいなね。

サトヤス:めっちゃいい!

TAKUMA:今は、人間性が積み重なった4人が集まっているから、語らずともわかり合える関係になって。それが現在もwyseを続けているおもしろさだと思います。今、wyseをやっていて楽しいです。

サトヤス:今、ぽろっと仰った「やっていて楽しい」が自然に出る関係性なんですね。それ、僕も含めて、たぶん、読者の方が一番聞きたかった言葉だと思っていて。ファンにとっては「あなたが楽しいと私がうれしい!」っていう。

TAKUMA:一回、壊れていますからね。だから、過去の経験を無駄にしないぞという意識は、みんなのなかでどこかにあると思うんです。言うべきことと、言わなくてもいいことを判別したり。踏み込むべきか、踏み込まないほうがいいかとか。それをわかっていても言わなくちゃいけない時があるかもしれない。だとしたら、タイミング的なベストはいつだろうか、まで考えられるようになったんです。昔はね、そこがバチバチやったと思うんですけど。そうじゃないのが、今のwyseの強みというか。言わずとも感じ合えるところです。

過去と現在の“縫い目”ができた

――インディーズ時代とは違って、現在はTAKUMAさんもMORIさんもソロ活動をしていますよね。そういう意味では、wyseという居場所に対する思いや位置づけって何か変わりましたか?

MORI:wyseって、2005年から2011年までの6年間、解散していたんです。その間に、みんながそれぞれの時計を持つようになって。全く別物だったその時計が、再始動してからの14年間で、徐々にまた同じになってきたんです。それは25周年ツアーでぐっと縮まったのをより感じました。自分のなかでは、この2年ほどで、インディーズからメジャーデビューしてしばらくする頃までの、音楽に本当に集中できていた頃の感覚に戻ってきた思いがあります。みんな、大人になりましたし、大事にすべきものはそれぞれ違いますし、wyseをどうしていこうかっていう考え方も厳密には少しずつ違うと思うんです。それでも、今、4人で見ている景色をみんなで共有できているっていうのは、過去の自分たちとリンクしてきているなと僕は思うんです。

――リンク! 僕は再始動後の楽曲「Link」がめちゃくちゃ好きなんですが、その話は置いておいて、バンドとして理想的な姿ですね。

MORI:やっぱり、解散していた6年の間に経験してきたことって、みんな本当にバラバラで。再始動に向けて、すごく久しぶりに顔を合わせたんですよね。TAKUMAとHIROとは何度か会うことがありましたけど、月森は本当に1回も会っていなくて。この4人は「一緒に曲をつくる」「ライブをする」という、限られたことのために共にいたんですけど、振り返れば、その限られたことのために集まったって奇跡みたいなものだなと感じて。友人同士から目的を生みだすのではなく、目的が4人を引き寄せたというか。だから、また純粋に音楽を楽しもうと。それに加えて、せっかく活動するなら、ああしたいよね、こうしたいよねという目標を話して、再結成してからの14年間はやってきました。そうして25年という大きな区切りを迎えられたことが、いい意味で4人の感覚を昔に引き戻してくれるきっかけになったんですよね。原点回帰とまではいかないですけど、過去と現在の“縫い目”のようなものがつくれた感覚があります。

――“縫い目”ですか。MORIさんも詩人だな〜〜! TAKUMAさんはいかがですか?

TAKUMA:25周年の時も、やっぱりファンへの感謝が最初にありました。ファンがいてくれなければ、wyseはこんなに続きませんでしたから。だから、ファンクラブのイベントで話したんですけど「みんな頑張ったね、僕らも頑張ったね」って。お互い、それぞれの人生があり、残された時間で何ができるかまで考える年齢になり。それでもwyseをやるっていうのは、ファンが一緒にいてくれるからなんですよね。当時と今で何か違いますかという質問でしたけど、一緒です。応援してきて良かったと思われるバンドでありたいですし、来年はどんな活動をするのかなとワクワクしてもらえるバンドでありたい。そういう価値を僕らがファンのみんなに届けられるかだと思うんです。それができるか、できないかが活動する基準の一つになっています。

――力強い言葉ですね。

TAKUMA:やっぱりね、燃えるし、楽しいんですよ。それを今回のツアー「1999-2001」でも求めていますし、自分たちにも期待をしています。これまで見えていなかったものがつかめるのではないか、と信じているところさえあります。

ライバル視していたのは某先輩バンド?

――あ〜〜、もう取材の終わりの時間が迫っている! すみません、あと二つだけ聞かせてください!! これだけは聞きたかったんです。インディーズ当時、ライバル視していたバンドを教えてください!

MORI:いろいろなバンドさんと、いろいろなイベントに出演させてもらいましたけど、抜きつ抜かれつの近しいところでやっていた感覚もなければ、楽曲の方向性が違かったり、同期と呼べるバンドがそんなにいなかったので、うーん……。東京に出るのも早かったですし。ただ、前に所属していた事務所の直属の先輩がSOPHIAさんなんです。ライバル視とは違うんですけど、境遇とか、活動状況とかをどこかで意識はしていました。ほかには、純粋にライバル視していたバンドはいないと思います。

TAKUMA:そうね、なんかね、「当時、自信満々だったよね」みたいなことをよく言われるんですよ。「順調だったし、自信満々だったでしょう?」って。いやいや、真逆ですよ。必死で。いっぱいいっぱいでした。年間で4本ものツアーをして、リリースもして、もっと周りのことを見られたら良かったのかもしれないですね。ライブもイベント出演に重きを置くよりはワンマンライブの階段を登っていく感じだったので。周りよりもバンド内に目を向けることが多かったです。

――TAKUMAさんは、SOPHIAのことをどう見ていましたか?

TAKUMA:シーンの最前線で活動している姿を見させてもらっていましたし、良くしてもらっていました。どうしたらあんな風になれるんだろうと思うのと同時に「おれたちはSOPHIAとは違う」という思いもあって。なんなら、「おれたちの曲だって負けていない」って。なので、ライバルではないですけど、一番手本となってくれる正しい先輩がいてくれたっていうのは、ありがたいなと思っていました。

RayとWaiveとCUNEとサイコ

サトヤス:TAKUMAさんのいたRayを母体とした、もう一つのバンドであるWaiveは……?

TAKUMA:Waiveはね、僕らが東京に行ってからできたんじゃないかな。だから、ちょっとラグがあるんですよ。本当に同じ時期に大阪に生まれたバンドって、いないんです。音楽的なつながりのあるバンドは、もちろんいますよ。ヴィジュアル系じゃないけど、それこそRayつながりでCUNEとか。

――小林亮三さんの! CUNE!! この取材でその単語が出てくるとは! 世間的にはhitomiさんの「SAMURAI DRIVE」の楽曲を提供をしたバンド、と言えばわかりやすいでしょうか。僕は「星をみてれば」が好きです。

TAKUMA:cali≠gariさんともつながりこそありましたけど、先輩ですからね。わーわー飲むわけでもなく。最近、MUCCの逹瑯くんとも話したんですけど、MUCCとwyseが対バンしたのもwyseが東京に来て中盤くらいの頃ですし。初期の頃からの付き合いではなくて。本当の意味でライバル視していたバンドと言われると、難しいところです。

MORI:似たようなタイミングで動いていて、今も活動しているバンドだとPsycho le Cémuぐらい?

――サイコですか! メジャーデビューのタイミングもそう遠くなかった記憶です。

サトヤス:自分が好きだったRONDEも全然被らないですよね。

TAKUMA:RONDEは、wyseの次の次の世代くらいじゃないですか。

サトヤス:MatinaのZephyrとかだと……?

TAKUMA:覚えていますけど、僕らはMIRAGEと同じ時代にいたので。KISAKIさんとは、僕が16歳くらいの頃からのつながりで。Matinaのイベントも出ましたし。その時だけ、普段よりもメイクを濃くしてみたり(笑)。

少年の儚さから力強く希望を謳うバンドに

――サトヤスさんのマニアックなトークが出たところで、最後の質問を。wyseの楽曲って、インディーズの頃はどこか少年の持つ儚さを纏っていたと思うんです。それが、再結成後は力強く希望を歌うバンドになったと感じていて。バンドにどういった変化があったのでしょうか。

TAKUMA:もう今の僕らは、何かを与えてもらう側じゃないはずなんです。偉そうな意味ではなくて、与える側にならないといけない段階に来ているというか。何かを届けて、残す側なんです。それぐらい、若い頃はいい時間を過ごさせてもらったので。「そこから得たものをどう還元していくの? まだ自分、自分なの?」っていう。届けることで生まれる何かが、今の自分にとっての喜びで。それは音楽以外でもそうなんですけど。

――自分も最近40歳になり、その感覚がわかるような気がします。

TAKUMA:これから50歳に近づいていって、60歳になっていくわけじゃないですか。その時に、自分が望む姿でありたいですよね。でも、19歳とか20歳の頃の自分は、早く30歳になりたいと思っていましたけど、30歳になった時に「あれ?」と思ったんですよ。「30歳ってこんな感じ?」と。

サトヤス:思ってたんと違う、ってなりますよね(笑)。

TAKUMA:みなさんもあるんですね(笑)。で、40歳になった時もそれは同じだったんです。でも、自分の置かれる立場も変わってきているなかで、与えてもらうのではなくて、与えていけるようにならなくちゃいけないし、そういう自覚を持たないといけないというのが今の軸にあるんです。そういう意味では、楽曲もそういう風になっているのだと思います。同じものをずっとつくり続けられない儚さが、音楽にもあると思っています。声の表現にしても、キー感は以前よりも高く出せるけど、昔のようには歌えないです。それはギターにしても、ベースにしても同じだと思います。“今”しかないと思う一方で、その“今”も儚い時間のなかで消えていっているんです。

――wyseの魅力が、今のTAKUMAさんの言葉に詰まっているように感じます。ありがとうございます。MORIさんはいかがですか?

MORI:とても自然なことかなって。時間の経過が今の自分たちをつくり上げて、当たり前に大人になったし。でも、その変化って、過去との違いでもあるし、当時からの「続き」でもあると思うんです。長い間、求めてもらえる場所で音楽をしてきた時間が僕らにはあります。存在理由をファンの方に与えてもらっています。ライブでも音源でも、そんなファンのみんなに何かを残したいと思っていることが、石川さんには希望に聴こえているのかもしれません。昔とは違って当たり前だし、そう感じてもらえることは今の僕らにとって、すごく誇らしいことです。

言葉を失くしたインタビュアーと胃液が込み上げる君

――あぁ、ありがとうございます。サトヤスさん、最後に何か聞き残したことなどはありませんか?

サトヤス:僕のwyseの楽曲への深い思い出が、実はもう一つあって。「言葉を失くした僕と空を見上げる君」という曲を、大阪のスナックで歌ってらっしゃる男性がいたんです。もう、それがうれしくて……! それで、僕、テキーラを飲んでいてすげー酔っ払っていたので、その人に絡んじゃって。もう、ベロンベロンしちゃいまして。

TAKUMA・MORI:(笑)

サトヤス:なので、「言葉を失くした僕と空を見上げる君」を聴く度に、こう、ちょっとだけ胃液が込み上げてくるみたいな。……でも、本当にさっきのお話に戻ると、「19回目の夏に僕に見えたものと見えなくなったもの」の歌詞を思い出すというか。

TAKUMA:楽曲って、その時の自分たちが残りますよね。その曲で売れたいと思う野心も大事ですけど、音楽の根本って、表現ですよね。「今、感じたことを残さないと」っていう思いがあるじゃないですか。「19回目の夏に僕に見えたものと見えなくなったもの」の曲としての評価がどうかなんて僕らもわからないし、いい曲だから出したのかと言われると難しいところもありますけど、もう書けないですよ。

――「もう書けない」と。それだけは言い切れるんですね。すてきです。

TAKUMA:「19回目の夏に僕に見えたものと見えなくなったもの」にしても、「言葉を失くした僕と空を見上げる君」にしても、今もライブで喜んでもらえるんです。つくったこっちは、そんなこと狙っていたわけもなく、ただ桜新町の駅前のベンチで思いを書いていた。それだけで。

サトヤス:おれもカラオケでテキーラとディープキスをお見舞いされる日を願って、これからも「言葉を失くした僕と空を見上げる君」を歌い継いでいかないと!

TAKUMA・MORIから読者へのメッセージ

――どういうことですか、もう!! TAKUMAさんとMORIさん、最後にツアーへの参加を考えている人にメッセージをお願いします。

MORI:今と当時をつなぎ合わせた“縫い目”を、すごく新鮮に感じてもらえたら成功だと思っています。当時のアレンジを今の自分たちに落とし込みつつ演奏しようと考えているので、復活して以降の成熟してきたwyseとはまた違ったおもしろさを感じてもらえるはず。悩んでいるぐらいなら、会場に足を運んでください。言葉ではなく、ライブでしか伝わらないものがそこにはあるはずなので。

TAKUMA:ファンの一人ひとりに異なる思い出があると思うんです。楽曲を聴いて、当時の自分がこうだったなとか思い出すきっかけにもなると思います。言葉として正しいかはわからないけど、懐かしめる時間というのかな。でも、当時を知らない人にとっては逆に新鮮なものに触れられる瞬間でもあって。今回しかないものだからこそ、観に来てもらいたいし、触れてもらいたい。そこで何か感じるものや、残るものがあればうれしいです。

■ツアー「1999-2001」の情報は下記のオフィシャルサイトからご確認を!

https://wyse-official.com/2025/02/14/1999-2001/

■「素晴らしきかな、ヴィジュアル系」の他の記事を読む